繁花

这两天想买一点装饰品放在家里,找来找去没看到什么合适的,倒是发现所能想象到的样子,都是好几年前就已经了解的东西,无论是画、瓷器还是其他摆件,五六年以来,在艺术欣赏方面似乎没有什么进步,说不定还有些倒退。

上一次写剧,还是快六年前的事情,最后一次看剧,差不多是5年前,那次看的是音乐剧《梁祝的继承者们》,后来,22年在北京逛书店,还买过一本特价的书,应该就是梁祝的剧本。16年在北京,看话剧、逛博物馆、艺术馆,基本是一次艺术之旅,22年的时候,疫情之下博物馆不好约、逛馆子也比以前热了许多,还有许多其他的原因,居然没看过一次话剧,也只去过一两次馆子。

第一次想去电影院看电影是王家卫的一代宗师,巧合的是,一代宗师正好是王家卫在繁花之前的最后一部电影,那正好也是冬天,几乎是整整9年之前。也许是对一代宗师实在太过熟悉了,看着繁花的画面,时不时地就会回想起电影的画面。

繁花的画面在电影中不知道算不上特别,但是在电视剧中绝对是极具标志性的。整部剧我看了大概两周,除了剧情紧凑不至于让人快进,更重要的是,画面的精致让人不禁停留。家里的电视坏了很久,还在去年新买的电脑显示屏足够大,就是不能躺在沙发上看,整部剧几乎都是在小小的书房里正襟危坐看完的。晚上关着灯,画面风格、剧情节奏和电影几乎没什么区别,白天拉着窗帘,透过淡黄色的窗帘,光线和剧里的色调一模一样,彷佛进入剧里观看。

繁花的剧情其实很简单。即使是从叙事方式的角度,繁花比起一代宗师,故事线要清晰很多,比起那些没看过的王家卫电影,估计更是容易理解,大概是处于电视剧的处理。故事的主角是阿宝,一手股票一手外贸(贸易),不过在电视剧的主线剧情里,基本上是在两方面的高光-撤退。故事的三个女主角就是这样嵌入主线的,汪小姐是贸易线的搭档,最后阿宝在某种程度上将贸易给了汪小姐,或者说,汪小姐自己开创外贸事业,某种程度上是外贸这一路线的继承者;李李帮助阿宝从股票交易参与者提升至更高级的操作者,同时带来了高光和高风险的契机,最后和一同阿宝退出股票市场;玲子的角色比较特别,在前期,是阿宝事业步入正轨的转折点,在中期,是阿宝事业后方的托底,但这些都不算剧中的重点,最后的分道扬镳,才是阿宝与股票、外贸的彻底分别。

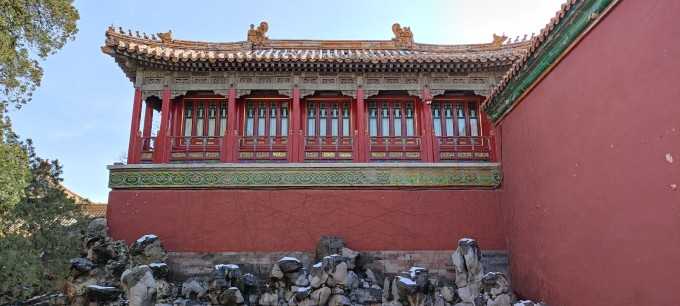

画面的流光溢彩和情节的此起彼伏相互交织,贯穿主题的繁花落尽、曲终人散、曾经沧海难为水,又有像雪芝家中的疏影横斜、暗香浮动,黄河路的起朱楼、宴宾客,隐隐透着些“恨人神之道殊兮,怨盛年之莫当”,又更像是“曾因酒醉鞭名马,生怕情多累美人”。不论是色调的精彩,还是剧中生活的略显浮夸,都有些远离90年代的底色,但其实处处透露着传统中国为人熟知的意象。

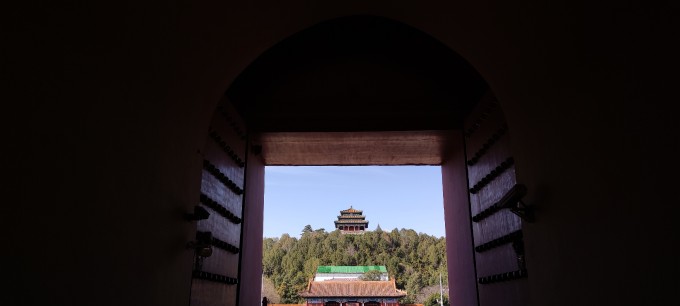

繁花落尽才是全剧真正的主题。故事的主体是宝总从高光退回阿宝,李李在黄河路风光一度,似乎功成身退、金蝉脱壳,其实不过是完全对过往的救赎,玲子到香港,彻底与上海的经历和繁华告别,汪小姐从27号下海,与其说奔向未来,也许进入下一个高光-撤退周期。潮起潮落、斗转星移,个人更多是随波逐流,如阿宝一般,在黄河路上烈火烹油、鲜花着锦一般,但最后所求的也不过只是留个种花的去处。剧中人物基本都有个过得去的结果,散场时,好的不过是追随时代的风潮、次一等的也只是不得已的回心转意。但同时,即使不考虑主角们从这些经历中得到什么,就如那张沃尔玛订单,不论是宝总、汪小姐还是其他人拿到,最后都是工厂生产了一片牛仔裤,沃尔玛销售、超市的人们购买,最重要的结果都是类似的。